https://img.lemde.fr/2021/04/09/499/0/2362/1181/1440/720/60/0/2ad69ce_202973939-opale24618-02.jpg

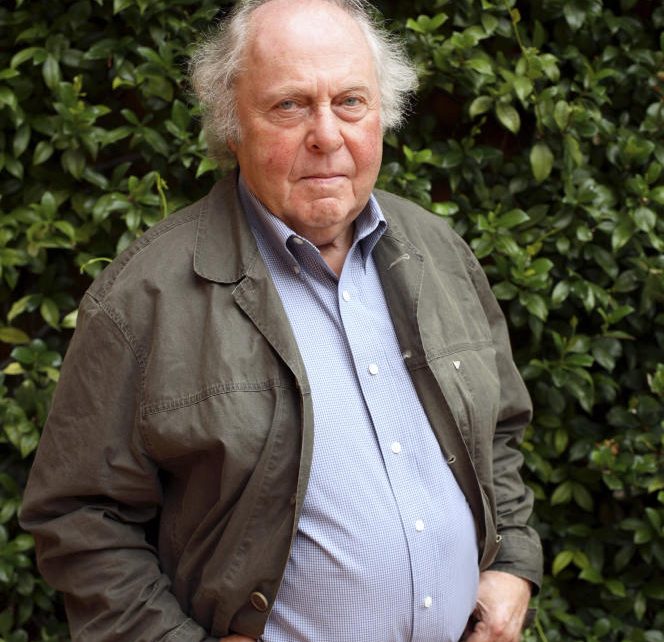

Marshall Sahlins est mort le 5 avril, à l’âge de 90 ans, dans sa maison de Chicago (Illinois, a annoncé l’université de cette ville, où il a longtemps enseigné. Il était sans conteste le plus grand anthropologue contemporain de l’Océanie. Savant inclassable, homme de terrain et infatigable pourvoyeur d’idées, il a lancé certains des plus grands débats de la discipline. Il était l’auteur de dix-sept ouvrages, dont six traduits en français.

Il naît le 27 décembre 1930 à Chicago de parents émigrés russes. Après un master en anthropologie à l’université d’Ann Arbor (Michigan), il soutient, en 1954 à New York, une thèse sur l’inégalité sociale dans les sociétés polynésiennes à l’université Columbia (Social stratification in Polynesia, 1958 ; « Stratification sociale en Polynésie », non traduit). Sitôt diplômé, il s’envole pour les îles Fidji, avec Barbara Vollen, qu’il vient d’épouser. Après deux années de collecte de données ethnographiques, il revient à l’université d’Ann Arbor, où il enseignera jusqu’en 1974.

Ses premiers travaux sont marqués par un marxisme évolutionniste, celui de Leslie White (1900-1975), qui l’a formé. A cette période, Marshall Sahlins essaie de comprendre si les sociétés océaniennes agissent dans le domaine politique et économique pour des raisons culturelles (au nom de leurs valeurs) ou pour des raisons pratiques (par intérêt). Mais il va s’affranchir rapidement de cet héritage théorique, n’hésitant pas à revenir sur ses hypothèses, bousculant les modèles dominants de son époque tout en restant un homme engagé. Sa vive contestation de la guerre du Vietnam, à laquelle il associe ses étudiants, et plus tard de celle d’Irak, font de lui un pacifiste inconditionnel.

Profonds liens avec la France

A la faveur d’une invitation à l’Ecole pratique des hautes études en sciences sociales et à l’université de Nanterre, il séjourne en France en 1968 et 1969. Il découvre alors un Paris où le structuralisme est en passe de coloniser l’anthropologie. Sahlins gardera de profonds liens avec la France, dont ce polyglotte parlait la langue.

S’il ne cherche pas les controverses, il les attire et nombre de ses publications provoquent débats et polémiques. Il en est ainsi de son article publié, en 1963, dans la revue Society and History, « Poor Man, Rich Man, Big-Man, Chief : Political Types in Melanesia and Polynesia » (« Pauvre, riche, grand homme, chef : catégories politiques en Mélanésie et Polynésie », non traduit), où il montre comment, pour relancer leur système économique, des sociétés s’efforcent de détruire les biens qu’elles ont accumulés. Ce texte d’un peu moins de vingt pages connaît un grand succès : il est cité plus d’un millier de fois dans des publications académiques.

Il vous reste 35.14% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.

L’article La mort de l’anthropologue Marshall Sahlins est apparu en premier sur zimo news.